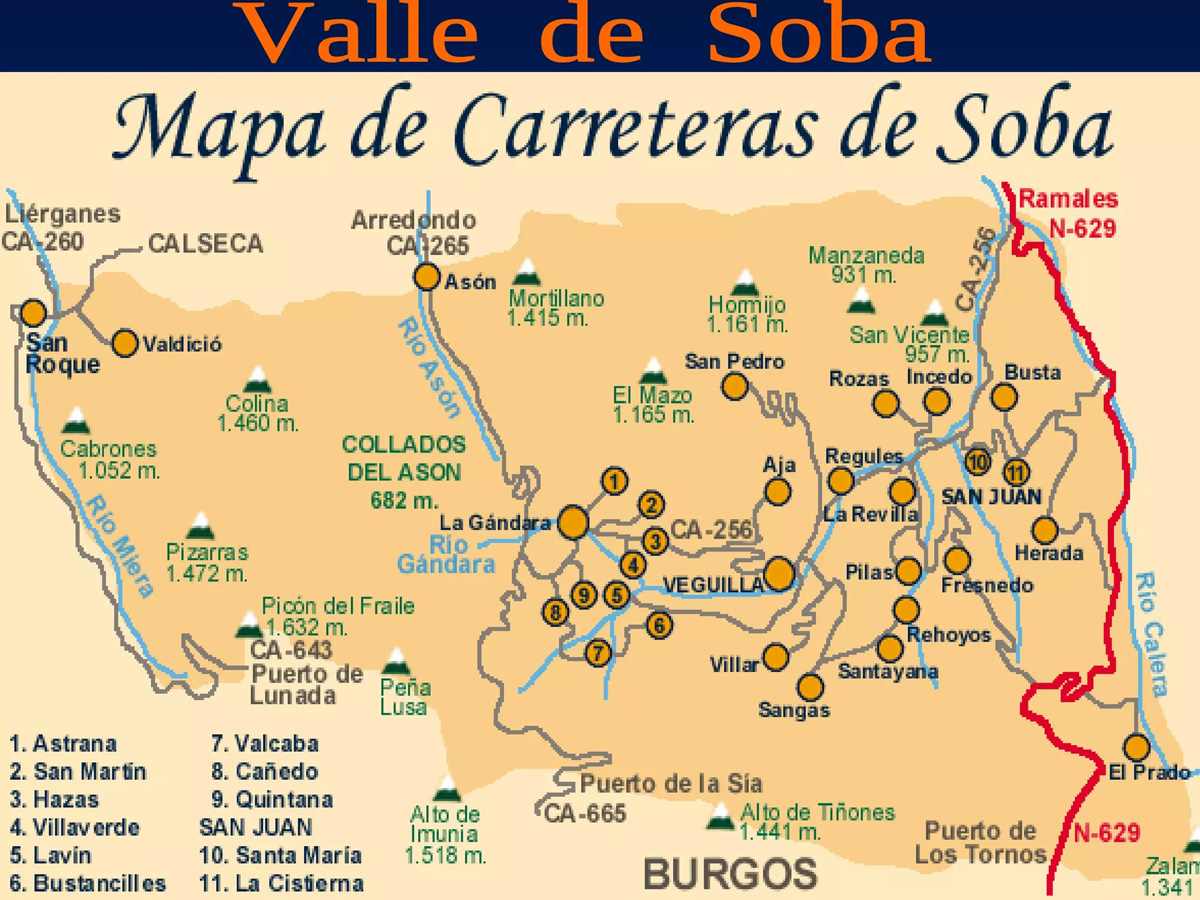

POR EL VALLE DE SOBA

Salí de Espinosa de los Monteros una mañana que parecía de humo. Era octubre y el aire traía consigo ese olor a madera recién cortada de las chimeneas encendidas, ese vaho frío en las manos que obliga a apretarse el abrigo y a sentirse de pronto en otro siglo. La carretera asciende hacia los puertos como si quisiera abrazar las nubes, y lo hace con esa paciencia que tienen los viejos caminos, serpenteando entre hayedos donde el otoño ha desplegado sus banderas: rojos encendidos, amarillos brillantes, ocres que parecen oro viejo. El cielo alterna claros y neblinas, y cada curva se convierte en entrada a un nuevo escenario. A un lado, la piedra gris de las montañas, al otro, la profundidad de los barrancos. Es la antesala, el umbral hacia el Valle de Soba, un territorio que se abre como un cofre, escondido pero generoso con quien se atreve a cruzar.

Uno lo nota al pasar el collado, cuando los prados del lado cántabro se encharcan de verde intenso, un verde húmedo que huele a lluvia, y las casas se agrupan en aldeas silenciosas con tejados de pizarra y balcones de madera. El otoño aquí no es una simple estación, es una transfiguración: los pueblos parecen envueltos en un halo de recogimiento, las gentes miran el cielo con cálculo, porque saben que cualquier día puede empezar un invierno largo y exigente. Ya ha comenzado la recogida de las últimas patatas, se guarda la leña bajo las solanas, se protegen los huertos con cercas de tablas. A cada paso se observa la sabiduría campesina de siglos, esa tenacidad que ha hecho habitable lo que de otro modo sería territorio hostil.

En el camino hacia La Gándara se abren caseríos discretos, con escudos en las fachadas que recuerdan la hidalguía antigua de estas tierras. El río Asón baja ya vestido de hojarasca, salpicado de hojas que arrastra en su corriente. En la cascada, que todavía se precipita altiva desde las alturas, el agua parece más blanca, más pura, como si quisiera ser el reflejo de la nieve temprana que, tarde o temprano, coronará los picos. Los turistas llegan, pero no son la mayoría; el valle permanece esencialmente ensimismado, fiel a sí mismo.

El otoño es época de silencio, pero también de rito. Las gentes del valle han heredado tradiciones que guardan el poso de lo pagano. En ciertos lugares todavía se recuerda la costumbre de encender hogueras en los límites de los pueblos, ofrendas de fuego que eran a la vez protección y saludo al cambio de ciclo. El fuego, siempre el fuego, como amuleto contra lo desconocido. Y no faltan las leyendas: cuentan que en noches sin luna algunos caminantes se toparon con luces danzarinas junto a los hayedos, luminarias inquietas que no eran otra cosa que las almas errantes sin descanso, lo que en Asturias llaman güestias y aquí aparecen con otros nombres. Dicen también que en la cueva del Mortillano, una de las más profundas de la zona, habitan espíritus que se ofenden si alguien entra con mal corazón, y que más de un explorador ha sentido voces cuando todo debía ser silencio.

El viajero escucha esas historias en las cocinas calientes, mientras una mujer mayor limpia nueces en un barreño o un hombre revisa las botas junto al fuego. No son cuentos para turistas, son fragmentos de un saber campesino transmitido boca a boca, no para asustar, sino para recordar que la naturaleza manda, que los bosques y las montañas tienen dueño invisible. En la fiesta de difuntos se colocan velas en las ventanas, como antiguamente se hacía para guiar a las ánimas en su trayecto nocturno. Algún eco del viejo Samhain celta sobrevive aquí, disfrazado bajo el catolicismo, como tantas veces ocurrió en las montañas del norte ibérico.

Y así, en el otoño, el valle se transforma en un gran santuario natural donde cada rito, cada costumbre, tiene un sentido de supervivencia. Al caer la tarde, los pueblos se recogen en sí mismos; se escucha el cencerro de las vacas que regresan a los establos, se cierra la puerta con tranca, el humo se eleva recto en los atardeceres crispados y uno siente que el tiempo se ha detenido.

Pero el viajero no encuentra solo tradiciones. Encuentra también la memoria de la emigración, herida abierta en la historia del valle. A lo largo del siglo XIX y principios del XX fueron muchos los jóvenes que se marcharon: a Bilbao, a Santander, a las Américas. En las casas solariegas con escudos nobiliarios también se levantaron fachadas modernas con balcones de hierro, construidas gracias al dinero de los indianos que regresaron enriquecidos de Cuba o México. En los hilos familiares abundan las historias del hijo que partió con veinte años y jamás volvió, del sobrino que se hizo próspero comerciante en Veracruz y envió cartas con billetes escondidos, de la mujer que aguantó la casa sola con los hijos mientras el marido buscaba fortuna en ultramar.

El valle vibra todavía con esas ausencias. No hay conversación larga en una taberna de Soba sin que alguien mencione que la familia tal se extinguió porque todos emigraron, o que aquella casona cerró sus balcones cuando la última hija se fue a Santander a servir en una casa rica. La emigración es la otra cara de la belleza del valle: tanto encanto natural no siempre bastaba para alimentar. Y en otoño, cuando los pueblos se ven especialmente despoblados y silenciosos, uno tiene la sensación de escuchar los pasos de los ausentes, los ecos de los que no están.

El viajero, siguiendo el ritmo de las estaciones, descubre que las queserías, aún activas, son al mismo tiempo resistencia y memoria. En ellas se elabora un queso que sabe exactamente igual que hace cincuenta años, porque así lo preparaban las abuelas. El aroma a leche hervida, el prensado manual, las tablas donde maduran las piezas en penumbra, todo parece un conjuro contra el olvido. Se habla con orgullo del ganado tudanco, de las vacas que suben a los pastos altos en verano y que regresan al valle en esta época, flacas pero resistentes, como el propio sobano que sigue habitando estas aldeas.

Caminar por los senderos en otoño es descubrir estampas de otro Hemisferio: helechos pardos y quebrados, setas que emergen como tesoros, alfombras de hojas que crujen bajo las botas. El viento sopla recio en los collados, y abajo, en las vegas, la humedad empapa las paredes de piedra que delimitan las heredades. Los pocos vecinos que salen al camino saludan con lentitud, palabras medidas, miradas tranquilas, como sabiendo que cada encuentro es algo valioso.

Y aparecen también las romerías, últimas antes de la llegada de la nieve. La música de la pandereta, el tambor, las voces recias que entonan romances y cantares. En alguna fiesta de San Roque o de Todos los Santos se improvisan bailes, se reparten aguardiente y miel, y los niños encienden faroles hechos con calabazas, como si el valle entero recordara un pasado común que enlaza lo pagano con lo cristiano. Hay quienes rememoran antiguos juegos de mozos bajo las hayas, cuando se encendían hogueras para saltar y se pedían buenos presagios para la cosecha del año siguiente. Ritos de fertilidad que sobrevivieron ocultos en la memoria y que aún hoy alguien cuenta con sonrisa cómplice.

El viajero siente en carne propia que Soba es más que un valle: es un tejido de vida lento, paciente, trenzado de ausencias, de retornos y de leyendas. Al amanecer, cuando la niebla cubre los prados, el valle entero parece un escenario encantado. De entre la bruma se levantan torres de iglesias, prados húmedos donde pastan vacas, caminos antiguos que llevan a cabañas olvidadas. Alguien podría jurar que, en esas brumas, aparecen figuras fantasmales, como pastores de otros tiempos que siguen cuidando sus vacas en silencio.

Días enteros se pueden pasar aquí contemplando el fluir de la luz, el rumor del río, el cambio de colores en el hayedo. Y si uno se adentra en la cueva de Coventosa o del Mortillano, comprende hasta qué punto esta tierra está horadada por misterios: kilómetros de galerías subterráneas donde el agua labró un mundo paralelo, un inframundo que los antiguos imaginaban poblado de genios y espíritus. No es extraño que las supersticiones arraigaran en torno a estas simas: símbolos de lo desconocido, de lo prohibido, de lo sagrado.

El otoño avanza, y con él mi recorrido por los pueblos. Veguilla, Astrana, San Martín, Herada… cada nombre es una evocación. En cada plaza hay un banco de piedra donde los ancianos cuentan batallas o silencios. Algunos recuerdan cuando, de niños, se despedían en la estación de Ramales de la Victoria de hermanos o primos que partían con maletas viejas hacia el puerto de Santander, embarcando después hacia América. Aquellas despedidas eran desgarradoras, porque todos sabían que quizá nunca volverían a verse. Hoy se narran como si fueran leyendas, pero son heridas familiares.

En el ocaso de una jornada, mientras el cielo se tiñe de púrpura sobre los Collados del Asón, pienso que quizá el verdadero tesoro del valle no sean solamente sus cascadas, sus quesos, su paisaje, sino esa confluencia de naturaleza y memoria, de rito antiguo que se conserva apenas en una vela encendida, en un baile al son de pandereta, en una ofrenda de pan y vino al santo del pueblo. Cada gesto es herencia de siglos, cada piedra en los muros ha sido colocada por alguien cuyo nombre se olvida, pero cuya obra persiste.

Al abandonar finalmente Soba, no tomo el camino de regreso a Espinosa, sino que desciendo hacia Ramales de la Victoria, siguiendo el río que poco a poco pierde la bravura de la cascada y se vuelve curso sosegado. En el trayecto me despido del valle mirando hacia atrás desde las curvas de la carretera. Las luces de las aldeas titilan ya en la penumbra, humo recto de chimeneas, quietud solemne. Es un retiro de otro tiempo, un relicario donde se concentra lo que hemos perdido en las ciudades: la lentitud, el respeto a las estaciones, la convivencia con los muertos y con lo invisible.

Y me voy con la certeza de que en el Valle de Soba no solo late la naturaleza, sino también la memoria arcaica de un mundo campesino que conoció ritos, emigraciones, duelos y celebraciones. Que el otoño aquí es sagrado porque une todo en un mismo tejido: la belleza del hayedo, el tañir de una campana en la tarde, la historia de un abuelo que se marchó a Cuba, la leyenda de un espíritu que vaga en los collados. Todo junto, todo seguido, como un río que no cesa.