Sicilia: Cultura, griegos y una novela negra

Pocas civilizaciones han faltado a su cita con la tierra siciliana, y todas han dejado su huella al tiempo que se nutrían del caldo de cultivo que encontraban al llegar. Un minúsculo brazo de mar, el estrecho de Mesina —apenas tres kilómetros de anchura – la separa del resto de Italia, y pocas veces tan poca agua supone tanto cambio. Siglos de saqueos han dejado en el siciliano un poso de desconfianza que le hace cobijarse en su insularidad y marca su carácter. Y qué carácter. Lo que en el resto de Italia es bastante teatral en Sicilia adopta dimensiones operísticas. Normalmente no conviene exagerar al hablar de la idiosincrasia de los pueblos, salvo de éste. Aquí hay grandes posibilidades de acertar.

En su haber Sicilia dispone de uno de los conjuntos históricos y monumentales más apabullantes de toda Europa. Quien quiera conocer lo que queda de la arquitectura griega debe venir aquí, y vagar con buen rumbo por ese rosario de ciudades a las que arribaron los antiguos griegos en su expansión hacia el oeste. Para ellos, en el siglo VIII a.C., Sicilia era el Far West, un nuevo mundo que colonizar. Grandes hombres griegos, como Arquímedes, eran sicilianos, y Esquilo y Platón llegaron hasta aquí en sus viajes (de hecho, el primero murió en Gela).

Probablemente el mejor conjunto es el que ofrece Agrigento, y por ello es el más visitado. Sin embargo, disfrutar de la caída de la tarde en Selinunte, casi a solas al borde del mar, puede ser un goce mayor. O contemplar el templo de Segesta cuando la tinta de la noche borra tanto la carretera como las instalaciones construidas para vender cafés y postales a los visitantes, se iluminan sus columnas poderosas y milenarias y la soledad consigue crear, con la ayuda de los montes y de los antiguos constructores, uno de los rincones más hermosos de todo el Mediterráneo.

En cambio, la tranquilidad no existe en Taormina. El teatro griego, y luego romano, no propicia la quietud ni la reflexión, aunque permite disfrutar de uno de los mejores telones del mundo: la silueta del Etna, que con cierta frecuencia deja salir una vaharada de su cráter puntiagudo. Aquí es mejor olvidarse de los griegos y disfrutar de las vistas sobre el Mediterráneo, que puede ser insultantemente azul.

Queda Siracusa, con su gran teatro y las tétricas canteras que, al tiempo que servían para obtener material de construcción, eran unas cárceles gigantescas. El pasado de Siracusa guarda momentos de gran altura, cuando probablemente fuera la ciudad más poderosa de toda Europa y su población el triple de la actual. De siglos posteriores guarda una fascinante mezcla de elementos, desde las helénicas a las barrocas, que hace de Ortygia —la ciudad antigua, enclavada en una punta de tierra— un conjunto desmesurado, incluso para una tierra ya de por sí tendente a la incontinencia.

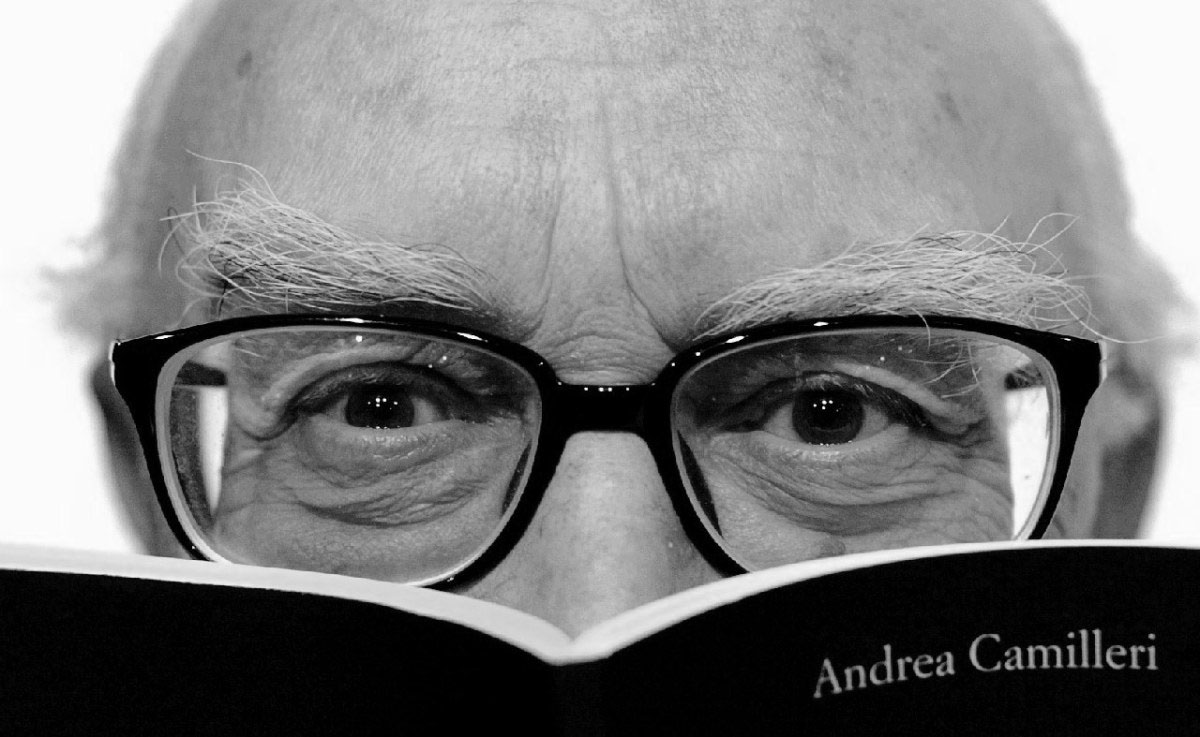

La nueva cultura nos lleva a las novelas del gran Camilleri. El inspector Salvo Montalbano (cuyo apellido es un homenaje de su creador, Andrea Camilleri, a nuestro Vázquez Montalbán) encarna una Sicilia eterna blanqueada por el sol, de montes resecos y un mar siempre presente por el que llegan pateras de inmigrantes que traen nuevos problemas, o los mismos de siempre con otras caras… Escenario de una tragedia moderna. Amor y desamor en una misma calle.

Montalbano vive cerca de Montelusa, en una ciudad pequeña, Vigata, situada como a él le gusta, cerca del mar, a su misma orilla, para poder bañarse al amanecer cuando la playa está desierta.

Así describe uno de los paisajes cercanos a su ciudad: “El perfil de la parte más alta de la colina de marga (tipo de roca sedimentaria) blanca se recortaba contra el azul del cielo limpio, sin una nube, y estaba coronado por setos de un verde intenso. En la parte más baja, la punta formada por los últimos escalones que se hundían en el azul más claro del mar, contemplada a pleno sol, se teñía de fulgurantes matices que tiraban al rosa fuerte.

Montalbano se sintió abrumado por el exceso de los colores, verdaderos gritos, tanto que por un momento tuvo que cerrar los ojos y taparse los oídos con las manos. Por el contrario, la zona más alejada de la costa se apoyaba toda entera sobre el amarillo de la arena. Faltaba todavía un centenar de metros para llegar a la base de la colina, pero prefirió admirarla desde lejos: le daba miedo llegar a encontrarse en la real irrealidad de un cuadro, de una pintura, de convertirse él mismo en una mancha –ciertamente desentonada- de color”. “El primer caso de Montalbano”.

Alguien ha dicho, quizás para proporcionar una coartada a los adictos a la novela negra, que ésta se ha convertido en la nueva literatura sociológica y de costumbres. Llevando más allá la idea, puede que sea también una forma distinta de los relatos de viajes y nos ofrezca un modo algo insólito y un punto perverso, todo hay que decirlo, de recorrer mundo sin moverse de casa, combinando la visión de paisajes y ciudades con un agradable escalofrío de temor. Y no importa si, como en el caso de Andrea Camilleri, las ciudades que él describe no se pueden encontrar en ningún mapa de Sicilia. Vigata es Sicilia y, si no existe, Camilleri ha hecho muy bien en inventarla.

Novedades

Déjanos tu email y te mantendremos informado.